党史征文丨 潘家铮诗歌里的中国水电梦

当走进三峡上海院逸仙路主楼,映入眼帘的首先是一座人物铜像,目光睿智而深邃,神态和蔼而安详。他就是中国共产党优秀党员、两院院士潘家铮。

潘家铮曾担任上海院设计总工程师,三峡工程论证小组副组长、技术总负责人,三峡总公司技术委员会主任,中国工程院副院长,国务院三峡枢纽工程质量检查专家组组长。他忠诚于党和人民的事业,把自己的智慧和汗水洒向祖国的山山水水,将毕生精力倾注到共和国水利水电事业,实践了为共产主义奋斗终身的誓言,是我国著名的水工结构和水电建设专家,被誉为“水电泰斗”、“江河之子”、“三峡之子”。

潘家铮1950年毕业进入钱塘江水电勘测处工作,是中国共产党培养的新中国第一代水电人,他的一生印证着红色足迹,江河情怀。

从50年代开始,潘家铮职业生涯就与上海院、与三峡工程结下了不解之缘。从50年代到70年代上海院解散下放,潘家铮“参与的每一个项目,每一次出差无不和上海院的命运紧密相连”,“命运中每个脚步都能体现上海院发展史上的每个章节”,从80年代到2012年三峡工程全部投产,每个脚步都能体现三峡工程正式论证和建设史上的每个章节。

第一章

这是潘家铮主持新安江水电站设计工作时写的《新安江竹枝词》48首之一,为选址铜官坝段而作。

1946年夏,钱塘江水力发电勘测处成立,主任由上海院成立后的首任总工程师徐洽时担任,开展新安江水电站勘测工作。但几年无情的现实使他认识到,只有新社会才能实现他的愿望,他开始期盼解放的曙光。杭州地下党联系徐洽时时,徐洽时冒着生命危险做好了所有资料的保存工作。1949年5月,杭州解放,杭州军管会接管钱塘江水电勘测处。其后,钱塘处改组为浙江水力发电工程处,并于1953年2月并入古田溪水电处组建华东水力发电工程局,迁往上海。1954年,以华东水力发电工程局为基础,正式成立上海院,当时名称为上海水力发电勘测设计局。

新中国的成立,为实现建造新安江水电站的的愿望提供了前所未有的条件,毛泽东主席给予了极大的关心。

在三峡上海院的发展和组建过程中,一批批革命者、爱国知识分子、青年学生、归国人员等融入到一起,这其中有参加过抗日战争、解放战争的王醒、韩寓吾、钦乙俊、刘桂等革命者;有义无反顾归国的邹思远等留美人员;更有1945-1947年赴美国丹佛参加三峡工程“萨凡奇计划”的马君寿、杨德功、张荫煊、吕崇朴等爱国知识分子,成为上海院和三峡血脉相连的起点。在全面开展经济建设成为党的重要任务时,大家“怀着尽早改变我国水电建设落后面貌的迫切心情”,“以能参与我国自建的第一座大型水电站的设计为荣,忘我地努力工作,仅用了一年半时间,于1956年第二季度即完成了初设上报”。

潘家铮等解放后参加工作的青年学生们,就是在这样的背景下开始他们的中国水电梦。潘家铮善于学习,1950年便翻译出版了《基础工程学》,在上海院期间针对缺少技术骨干的情况,自己也是青年的他主动办起学术讲座,给更年轻同志系统讲授结构力学和水工结构分析,很多人成为新中国水电建设的技术骨干力量,讲稿被整理成为《水工结构应力分析丛书》。

第二章

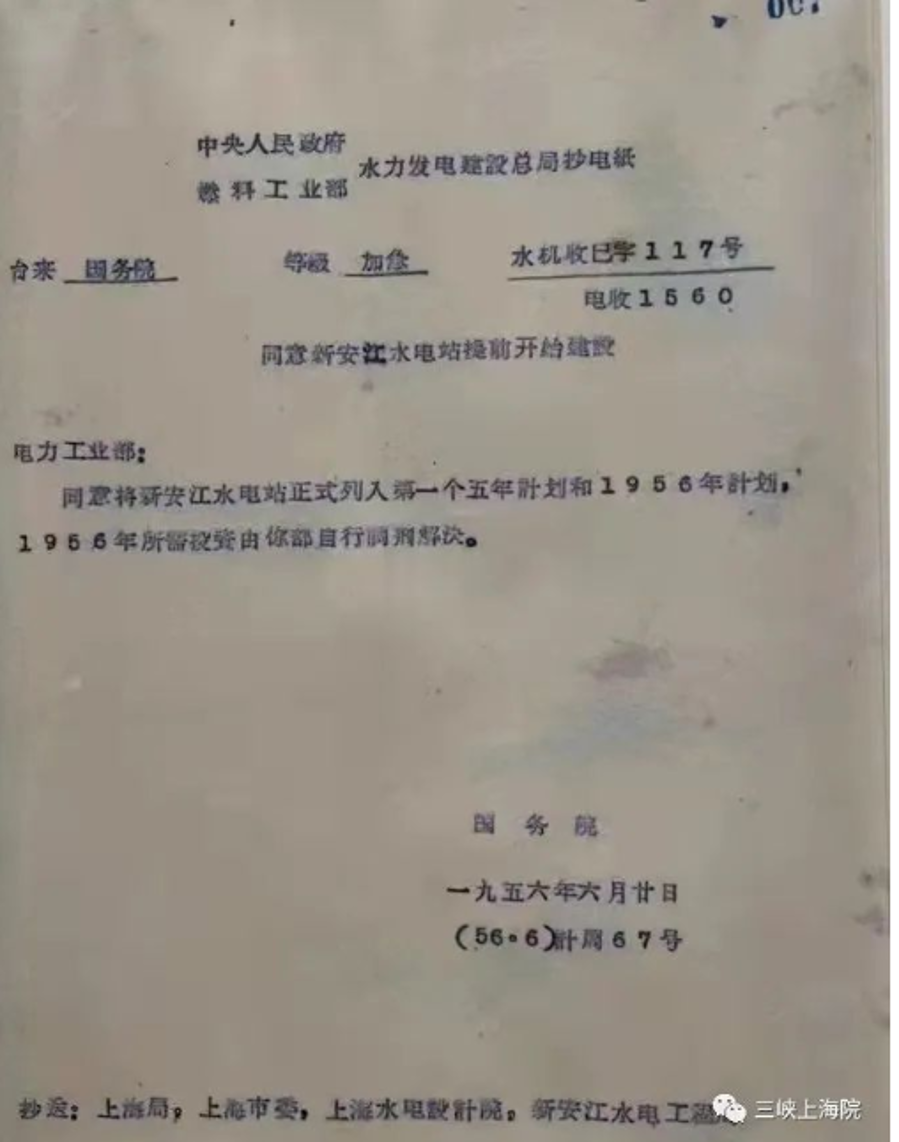

这是《新安江竹枝词》的另一首,描写的新安江现场建设高峰时一个国庆之夜。1956年6月,国务院批准将新安江水电站列入第一个五年计划和1956年计划项目,1957年4月开工。

新安江水电站是新中国水电开发史上的里程碑,规模大大超过当时已建、在建的水电站,建成后将掌握百米以上的高坝,百亿立方米以上的大库,7万千瓦的水轮发电机组和220千伏高压输电线路等经验,一举进入国际水电建设先进行列。

潘家铮当时被派到现场担任设计副总工程师兼现场设计组组长,他精益求精,解决了诸多技术上的难题,创造性的将原设计的实体重力坝改为大宽缝重力坝,并采用“抽排措施”降低坝基扬压力,大大减少了坝体工程量;他勇攀高峰,对待工程实事求是,在“大跃进”年代要求改进设计、施工中的问题,上海院在现场做了大量的纠偏努力,抵住了“大跃进”带来的负面影响,保证了新安江水电站的顺利建设;无私奉献奉献,用自己江河情怀为大坝的建成竭心尽力。潘家铮回忆现场工作时提到“我一闭眼,就会出现一幅幅激动人心的战斗场面”,“那确实像钱塘江大潮,澎湃汹涌”,“充分反映了亿万中国人民迫切要求改变落后面貌的心情”。马君寿回忆时提到“在院内工作的同志,于施工紧张时期为了满足施工的需要,经常日夜工作,设计院内各办公室大多在晚上灯火通明,有不少同志在伏案工作。少数身体欠佳的同志, 虽多次劝请早回休息,但仍坚持工作。此种情况,迄今回忆仍历历在目,犹钦佩感动无已”。

第三章

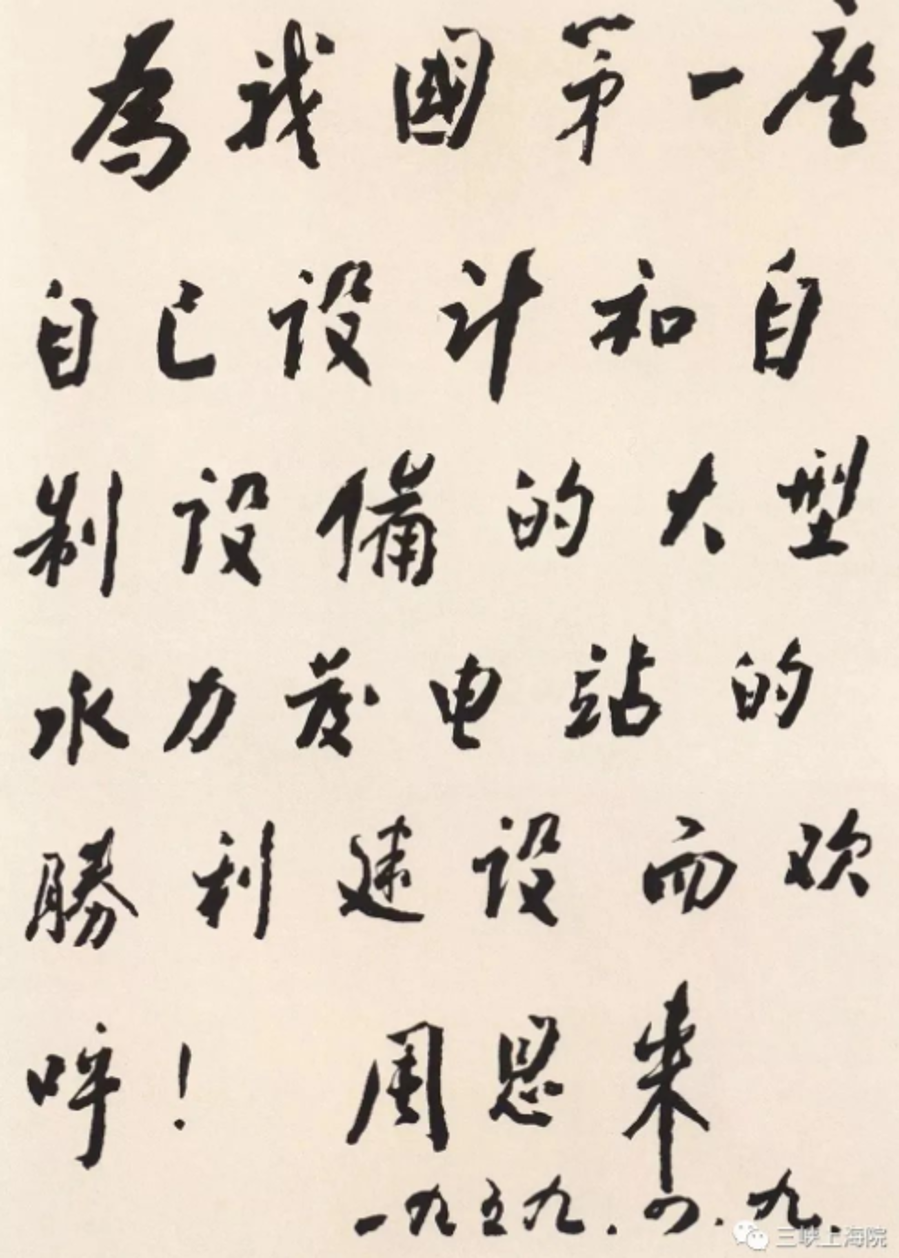

这是《新安江竹枝词》的另一首,描写的周总理视察新安江的场景。1959年4月9日,周恩来总理专程到新安江工地视察工程建设进展情况,细致听取了有关汇报,慰问广大建设者。在7个多小时的视察中,周恩来总理边看边听介绍,高兴地赞扬自力更生建设电站的精神和干劲,并挥毫写下了“为我国第一座自己设计和自制设备的大型水力发电站的胜利建设而欢呼!”的题词,给了大家巨大的鼓舞。1960年4月,第一台机组顺利发电。

新安江水电站的成功建设是社会主义制度能够集中力量办大事的典范,是中国水利电力事业上的一座丰碑、中国人民勤劳智慧的杰作。1964年,潘家铮在《自力更生之花》中写道“这座我国人民用自己的双手修建起来的大型水电站,已经顺利地运行了四年了”,“不少人怀疑我们究竟有没有能力设计这样一座新颖的大电站,事实已经给他们作了答复。”

建设期间,党的政治领导、思想领导发挥了关键的作用,有效激发了广大建设者的积极性,并通过组织领导对设计和工程进行管理。潘家铮回忆到“在新安江的几年,令我最难忘的是那亲密无间的团结氛围。不论是干部工人,不论是中央地方,不论是设计施工,不论来自哪一个部门哪一单位,心往一处想,劲往一处使,汗往一处流,都为了让新安江水电站尽快尽好的投产”,“推行两参一改三结合,干部和工人亲密无间,现场设计又使知识分子下高楼出深院,获得宝贵的现场经验”;现场推行的联欢会、谈心会、生活会,你会听到祖国四面八方的乡音,你会感受到亲切和蔼的气氛,感到心情舒畅而激动”。对因“大跃进”引发的设计、施工问题,紧紧依靠党委进行纠偏,保障了项目的顺利进行。

新安江水电站的成功建设为葛洲坝、长江三峡等积累了宝贵经验,输送了大量人才和技术。潘家铮成为我国水电专家,三峡工程论证技术负责人和建设期的质量检查专家组组长;上海院新安江勘测大队副队长兼总工程师盛莘夫完成新安江水电站勘测后即派至地质部三峡工程地质队任总工程师,投身到三峡工程的勘测之中,为三峡工程坝址选择三斗坪提供了地质技术支撑。人民日报1956年10月曾以《查勘长江三峡的尖兵》图文报道“六十岁的老人——三峡勘探大队总工程师盛莘夫(前),老当益壮,和小伙子们一起翻山越岭,指导他们的查勘工作。”,成长为我国著名的地质学家、地层古生物学家。

1957年,全国水力发电展览会在北京召开,周恩来总理“对一五计划中水电建设取得的成就表示赞许,特别对我国第一座自己设计、自制设备的新安江水电站感兴趣”,“总理在这个模型面前停的时间最长”,为我国完全靠自己的力量能建造这样大的水电站而感到欣慰。看完展览后,周总理题下了“为充分利用中国五亿四千万千瓦的水力资源和建设长江三峡水力枢纽的远大目标而奋斗!”。

第四章

这是潘家铮接钦乙俊书记来电赴川,告别新安江及江南之作。60年代中期,边境形势严峻,国家做出“三线建设”的战略决策,在中西部建设第二套完整的国防工业和重工业体系,川西地区规划了西昌卫星发射中心、攀枝花钢铁基地。

为保障当地的能源供应,1964年秋季开始,上海院先后组织700余人(占全院职工的四分之一)奔赴凉山州雅砻江,从东海之滨到川藏高原,从“莺飞草长”的江南到“蛮烟瘴雨”的川西,开展冕宁锦屏水电站的勘测设计工作,同时进行磨房沟二级水电站的勘测设计,“开启了一场艰苦、壮丽水电建设战斗,成为我国水电历史上深刻、难忘的一页”。以潘家铮为代表的这一批上海院人,为我国西南水电大开发贡献了力量。

第五章

这是潘家铮《西行吟草》中的三首,在锦屏所作。新安江在东部地区,自然条件好、人口众多、资源充足,锦屏在川西,大山峡谷、水流湍急、人迹罕至。在当时的技术条件下,查勘和勘测人员无所无惧、排除万难进入深山峡谷。

初到锦屏,当地有“十怕谣”,其中“一怕麻风二怕狼,三怕横渡雅砻江,四怕穷寇放冷枪”等等,潘家铮改为“十爱谣”,“一爱人民二爱党,三爱雅砻百尺浪,四爱彝胞情谊长”等等,充满了对党的热爱和革命乐观主义精神。锦屏总指挥、上海院党委书记钦乙俊在回忆那段历史时说“在当时艰难的条件下,锦屏工程的建设靠的是拼搏精神”“广大职工同心协力,排除万难,出成果、出人才,在实践中成长起来”,“实践证明,在艰苦条件下建设者们没有拼搏、创业精神,没有较高的政治觉悟,要取得建设成果是不可能的”。

锦屏期间,为查勘雅砻江上游水力资源,规划室主任蒋毓龙等15人从1966年10月出发,在川藏高原历时120天,历经13个县,步行骑马累计3000余公里,翻越4000米以上大雪山10座,“跋涉了河川、雪山、克服了在摄氏零下十至二十度严寒的恶劣气候和高山缺氧反应,渡过了在雪山、草地、岩洞、帐篷里宿营的艰苦的日日夜夜。饿了吃点干粮、渴了喝口雪水”,“历尽千难万险、团结友爱”,完成了雅砻江上中游十余所坝址的查勘,为开发雅砻江水力资源提供了可靠的数据。

第六章

这也是潘家铮《西行吟草》中的三首,分别为纪念牺牲在锦屏的同志所作。锦屏期间,政治指导员、支部书记伍本波渡雅砻江时碰到沉舟,临危将唯一一件救生衣留给他人,并不顾安危奋力救人,壮烈牺牲;测量队员金树培在测控制点插旗记表号时,从一两百米的落差的陡壁滑了下来不幸牺牲,“遗体为岩石磨切,胸骨内脏均空”;水文站三名同志在测雅砻江洪水时沉舟牺牲。现代的技术和条件,无论是工作还是生活,已经不像当年,我们无法体会当年的那个环境,但是在那个年代,踏进川藏高原的水电人,为了祖国的事业不畏艰险,甚至献出了自己的生命。

第七章

在艰难探索的岁月中,潘家铮身处逆境,但始终坚信,祖国的水电宝藏必得到开发,他可以继续为祖国、为人民做出自己的贡献。这是潘家铮被派往磨房沟水电站时所作的一首诗。潘家铮以坚定的信念投入到工作之中,磨房沟水电站顺利发电。同时1969年我国进行第一次地下核试验,在地下工程设计时碰到难以解决的困难,潘家铮也立刻组织上海院的技术人员赶赴宝鸡,帮助地下核爆试验设计人员解决了重大的技术难题。

1970年,上海院解散,勘测设计科研人员下放到江苏水电厅、江西水电厅、浙江水电十二局,安徽水电十四局,福建闽江水电局等五省相关单位。在文革岁月中,上海院下放设计人员仍然投入到当地水利水电建设中,并承担了多项援外任务。上海院两千多人的下放队伍,构建了五省水利水电勘测的基本队伍和基础能力。

改革开放以后,上海院实现复院,五省下放人员陆续调回,业务回复正常。除水电项目外,承担起长江口、黄浦江和太湖流域水利建设勘测设计的任务。所设计的棉花滩电站是我国"九五"期间三座超百米全碾压砼高坝之一,时任福建省省长习近平曾四次到棉花滩水电站调研,出席开工、竣工典礼。棉花滩水电站也为复院后青年员工提供了成长锻炼的舞台,后续水利、水电、抽水蓄能电站、长江口综合治理、上海水源地建设等精彩作品陆续呈现。

第八章

这是潘家铮院士在宜昌所作。1979年,水利部向国务院报告关于三峡水利枢纽的建议,三峡工程新一轮论证开始;1984年4月,国务院原则批准由长江流域规划办公室组织编制的《三峡水利枢纽可行性研究报告》;1984年12月,中国三峡总公司筹建处成立;1990年7月潘家铮在三峡工程论证会上做《关于三峡工程论证情况的报告》,可研报告通过审查,报送国务院审批,并提请七届全国人大审议。

在三峡工程论证过程中,潘家铮担任副组长兼技术负责人,10位上海院培养的同志和仍在上海院的同志成为枢纽建筑物专题、航运专题、电力系统专题、机电设备专题、生态与环境专题、综合规划与水位专题论证的顾问和专家,为科学、顺利推动三峡工程上马贡献了力量,是从新安江水电站发轫为三峡工程等水电建设培养人才的体现。

1992年4月3日,第七届全国人大五次会议通过《关于兴建长江三峡工程的决议》。会议期间,上海院专业总工程师吕崇朴提交了《关于兴建三峡工程的决策》的建议,文汇报发了全文内参,在培育人才中提到要“能够设计和建设1000万千瓦以上的特大型水电站”、“能够研制设计制造70至100万千瓦以上的巨型水力发电机组及其成套设备”、“能够综合治理开发像长江这样在世界上为数极少的大江大河”。1993年9月,中国三峡总公司正式成立。1994年12月14日,三峡工程正式开工。今天再看当年的建议,一个个梦想都已经实现。